遺品整理とは、亡くなった人が残した愛用品や服・食器等の日用品、家具や電化製品等の不用品を片付けることを言います。親や親族等が亡くなった時等には遺品整理の必要が出てきますが、「初めての遺品整理でなかなか部屋が片付かない」「遺品整理で思いもよらないトラブルが起きた」というケースも少なくありません。

遺品整理で部屋を効率的に片付け、またトラブル等を回避するには、どのような点に気をつければよいのでしょうか。ここでは遺品整理で部屋を片付ける時に知っておきたいコツや注意点を6つに分けて詳しく解説していきます。

目次

遺品整理前に「相続人全員の許可」を

遺品整理を行うのは、原則として「相続人」です。相続人とは、遺産等を相続する立場にあることが法律で定められている人のこと。一般的には、娘や息子、孫等の直系家族ということになります。

亡くなった人(故人)が遺したものは、本来は故人の所有物です。しかしすでに所有者が死亡して所有権が失われたわけですから、次に遺産等を相続する人達が、遺品を処理すべき義務を負います。

相続人全員での作業が理想的

遺品整理は本来、相続人全員(例えば兄弟全員、親族全員等)で作業を行うのが理想的です。

- 遺された品物にどのようなものがあるのか?

- 愛用品や思い出の品は何を残すのか?

- 誰が何の品物を相続するのか?

相続人全員で遺品整理時の部屋の片付けを行えば、上のような情報はすぐに共有できます。「誰かが抜け駆けをした」「許可を得ずに貴重な品を処分した」といったトラブルを避けるためにも、情報共有がしっかりと行われることが大切です。

一人で作業を始めない

「相続人の誰かが遠方で遺品整理に来にくい」「忙しくて遺品整理に来られない人がいる」…このような場合でも「作業にあたれる人が独断で遺品整理を始める」のは避けた方が良いです。

遺品整理を無断で始めると、現金・宝飾品等の貴重品の扱いや不用品処分等の件で甚大なトラブルが発生してしまうこともあります。相続人全員が遺品整理に関われない場合には、必ず事前に相続人全員に連絡をして許可を取りましょう。

「相続放棄」なら遺品整理に参加しない

親族の中に、相続放棄をする予定の人は居ますか?例えば「故人に負の遺産(借金等の債務)が多く、相続放棄をした方が良いため手続きを進めている」--このような場合には、遺品整理の作業に参加しないことを強くおすすめします。

遺品整理の作業を行うということは、故人の遺品・遺産を相続し、所有権を得る姿勢があることを示す行為です。

作業にあたった本人にそのつもりがなくても、法律的には「遺品整理をしたことで相続を承認した」と見なされてしまう可能性があります。

相続放棄を検討している、またはすでに相続放棄の手続きを済ませている場合には、遺品整理に携わらない方が良いでしょう。「放棄はしたいが遺品整理作業の必要がある」といった場合には、事前に弁護士に相談をしておいた方が無難です。

賃貸物件は退去日や契約内容を確認

遺品整理をいつまでに行うかには個人差もありますが、とにかく早く部屋の片付けを開始しなくてはならない場合もあります。それが、故人のお住まいが賃貸物件(賃貸アパート、マンション等)だった場合です。

故人と不動産管理会社(または大家)が結んだ賃貸借契約は、連帯保証人または法定相続人が受け継ぐ形になります。部屋の片付けがなかなか終わらずに規定の日までに退去ができない場合、実際の退去までの家賃を相続人が支払わなくてはならないのです。

故人死亡の場合の退去日の設定は?

退去日を過ぎた場合の家賃の計算は?

居住者が亡くなった場合の退去日は、一般的に死亡当月の月末までとされていることが多いです。家賃の発生を避けるためには、できるだけ早く遺品整理の作業にあたる必要があります。

片付け作業の前に「仕分け」を

遺品整理の作業を初めて行う時、「目についたところから適当に片付け始めたら片付けが終わらない」「収拾がつかなくなってしまった」といった失敗をする人は多いものです。

遺品整理で部屋を効率的に片付けるには「仕分け」の工程が欠かせません。不用品を処分したり、貴重品や愛用品の細かい処理を始める前に、故人が遺したものすべてを「仕分け」するところから始めましょう。

遺品整理の仕分けの方法

遺品整理の「遺品」とは、財産的価値のある貴重品類のほか、衣類や食器、日用品や家具等、故人が所有していたすべてのモノを指します。遺品整理の仕分けでは、これらを次の5つのいずれかに分類します。

1)貴重品

- 現金

- 通帳

- 権利証

- 契約関係書類

- 保険関係書類

- 金 等

貴重品とは財産・資産に当たる価値のあるものを意味します。万一の盗難等を避けるためにひとまとめにして管理します。トラブルのもととなりますので、その場での財産分与等の話は避けましょう。

2)形見分け・譲渡予定の品

- バッグ

- アクセサリー

- 衣類

- 書籍

- 趣味の品 等

親族に形見分けすることが決まっているもの、友人・知人等への譲渡が決定しているものについては、貴重品とは分けて分類しておきます。

3)思い出の品

- 写真類

- 手紙

- 日記

- 人形、ぬいぐるみ

- 故人の愛用品(ライター、万年筆等)

故人を思い出させる品々は、すべて廃棄してしまうと後から取り戻すことができません。ひとまずダンボール等にまとめておき、後からさらに選定を行います。

4)リサイクルできる品

- 型の新しい家電

- 貴金属品

- 趣味のコレクション 等

親族や知人内では誰も引き取らないがまだ使えそうなもの、売れそうなものについては、「リサイクル・リユース品」として分類しておきます。

5)不用品

- 食品ゴミ、生ゴミ

- 衣類

- 使わない家具

- 型の古い家電

- 雑誌・古新聞

- リネン類

- 食器 等

不用品はお住まいの自治体の分別に従い、「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ」として処分をします。また大型家具、家電等は自治体のルールに従って、粗大ごみとして処分をします。

仕分けをする際には、あらかじめ分類のためのゴミ袋やダンボール箱、マジックペン、ガムテープ等を用意しておきましょう。

後から別の人が見たときにも、5つの分類のどれなのかがすぐわかるようにしておくことが大切です。

遺品整理関連の「期限」に注意

遺品整理の期限は、特に定められているわけではありません。しかし次のような手続きには期限があるため、注意をしておく必要があります。

【期限がある手続きとは】

- 準確定申告:亡くなった人のかわりに、相続人が故人の所得を税務署に申告し、税金を払うための手続きです。故人の死亡後4ヶ月以内が期限となっています。

- 相続税の申告:故人から相続した資産(土地・建物・財産等)が基礎控除額を越える場合、相続内容を税務署に申告し、相続税を支払う手続きをします。故人の死亡後、10ヶ月までが申告期限です。期限を超過すると、ペナルティとして払う相続税が5%~20%加算されます。

遺品整理の際に、準確定申告や相続税申告にまつわる書類や通帳等が発見される……というケースは多々あります。

申告を期限通りに正しく行うためにも、早めに遺品整理に取り掛かることが大切です。

四十九日や百日法要を遺品整理の機会に

近年では、四十九日(しじゅうくにち)の法要や百か日法要(ひゃっかにちほうよう)の際に遺品整理に取り組むという人が増えています。

- 四十九日法要:故人の魂がさまようことを止めて、あの世へと旅立つ日が四十九日です。四十九日法要は、故人の旅立ちを見届け、あの世での無事を願います。

- 百か日法要:四十九日の忌明け後に行う初の法要です。卒哭忌とも言われ、遺族が嘆き悲しむことをやめ、元の生活へと戻る区切りとする法要ともされています。

これらの法要が遺品整理の機会にされる理由としては、次のようなメリットがあることが挙げられます。

親族が一同に集まる

遺品整理は上でも解説したとおり、相続人全員の許可を得て、できれば全員で行った方が良い作業です。四十九日や百か日法要は、葬儀後に親族が一堂に会する良い機会ともなります。

申告期限に間に合う

四十九日(死後1ヶ月半~2ヶ月頃)に遺品整理を行えば、準確定申告・相続税の申告等にも余裕を持って取り組むことができます。

精神的な区切りがつく

故人が亡くなって間もない時だと、遺品にふれることが辛かったり、遺品を処分することに心理的抵抗感を持つ人は少なくありません。

しかし四十九日や百か日等の「故人が亡くなったことを遺族が受け入れる法要」を経ることで、遺品整理を行おうと気持ちを切り替えられる方は大勢居ます。「親族の皆様から許可を得やすい」という意味でも、法要後の遺品整理は適度な時期であると言えます。

遺品整理専門業者への依頼も検討を

「かさばる家具や電化製品を動かすことができない」「故人の家が遠方でなかなか部屋の片付けに行けない」「忙しくて遺品整理する暇がない」…このような理由で遺品整理が難しいという場合には、早めに専門の業者への依頼を検討してみましょう。

片付けは最短1日で終る

自分達で遺品整理の部屋の片付けをしようとすると、最低でも平均一週間程度はかかることが多いです。中には、1ヶ月~2ヶ月以上かかってしまうというケースもあります。しかもこれは、毎日長時間、遺品整理の作業にあたれた場合のこと。「仕事が終わってから片付け」「週末だけ片付け」といった短時間ずつでの作業だとなかなか遺品整理が進まず、半年たっても片付かない!といったケースも見られるほどです。

遺品整理の専門業者であれば、部屋の片付けは最短一日で終わらせることができます。

アパート・マンションの退去日が迫っている場合や、相続税申告等のために早く遺品整理を終わらせたいときにも、専門業者であれば迅速に作業にあたってもらえます。

不用品処分とリサイクルが同時にできる

大きな家具や家電、自転車、楽器……自分達で遺品整理の片付けをする時には、処分に手間がかかるものや処分方法に困ってしまうものも多いですよね。

遺品整理の専門業者であれば、かさばる家具や家電等もまとめて処分をすることができます。

またリサイクル店と提携している遺品整理業者であれば、まだ使える家電類等は買取対応やリサイクル・リユースに回してもらえることも。ひとつひとつを自分で中古ショップに売る手続きをするのに比べて、手間を大幅に省略できます。

立ち会い無しでOKの業者も

近年では親族の立ち会い無しで、遺品整理の部屋の片付けを請け負う業者も登場するようになりました。この場合、故人の部屋の鍵を預けるだけで部屋をすべて片付けてもらえます。

「故人の家が遠方で、なかなか立ち会いに行くことができない」「亡くなった人の部屋に居るのが心情的に辛い」といった場合でも、立ち会い無しで片付けられるのであれば助かりますね。なお片付け前後の様子は写真データ・動画データなどで報告する遺品整理業者が多いです。

遺品整理業者選びは慎重に!

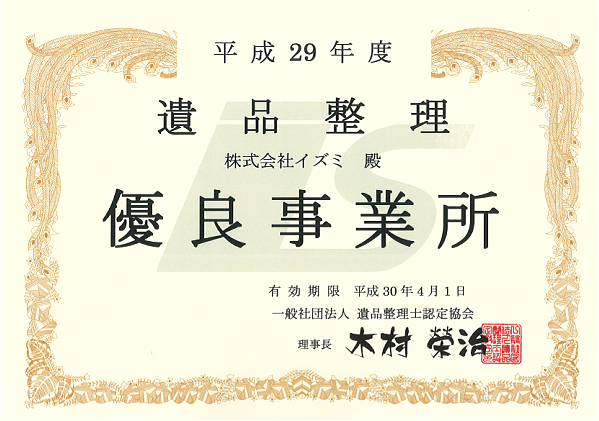

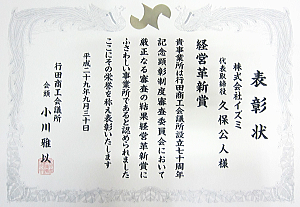

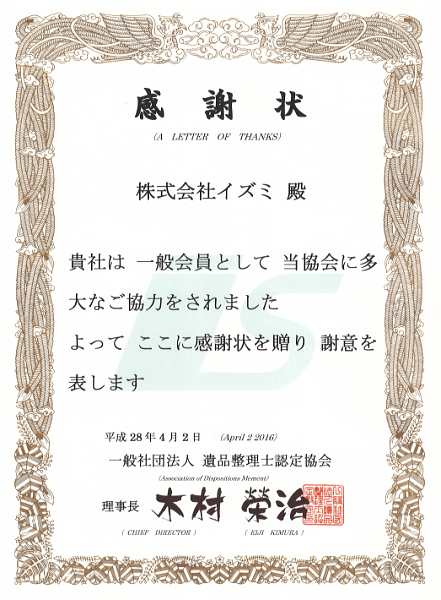

様々なメリットがある遺品整理業者への依頼ですが、中には悪質な業者もいるので注意が必要です。遺品整理業者とのトラブルを防ぐためにも、安易な業者選びをするのは避けましょう。

ホームページに許可証等の提示が無い

電話や訪問などで営業をかけてくる

あまりにも安すぎる料金であったり、ホームページで料金システムをきちんと明示していない業者を選ぶのは避けた方が良いです。

また不明点がある場合には、申込みをする前に業者に質問を問い合わせしてみましょう。

いくつかの業者に問い合わせをしてみて、見積もりを出してもらうという手もあります。遺品整理業者選びにもある程度時間はかかりますので、早めに業者選びに取り掛かることが大切です。

おわりに

遺品整理の部屋の片付けを効率的に、かつトラブル無く済ませるには、上のように様々なポイントに気を配りながら作業に取り組んでいく必要があります。

「なんとなく手近な部分から片付けを始める」ではなく、きちんと全体像を把握して、スケジュールを組んでいきましょう。